甲型肝炎病毒(HAV)是一种微小核糖核酸(RNA)病毒。其形态为无囊膜的20面体呈立体对称的球形颗粒。直径25~29nm。内含单股正链RNA基因组。沉降系数33~35S。分子量2.25×106~2.8×106。病毒基因组已被克隆和核酸序列分析。仅有一个血清型和一个抗原体系统。HAV在体外抵抗力较强。能耐受50℃60分钟及pH3的酸性环境。但在100℃5分钟。氯1mg/L30分钟。紫外线照射1小时。甲醛1∶400037℃72小时均可灭活。HAV在体外培养已获得成功。可在原代狨猴肝细胞。猴胚肾细胞。人肝癌细胞。人胚二培体或纤维细胞。羊膜细胞等多种细胞中生长繁殖。细胞培养的HAV一般无细胞致病作用。但在人肝癌细胞中培养所得的HAV。可能有致癌基因作用。不能作为甲肝抗原疫苗的制备。HAV经体外传代培养后。其核苷酸序列可能有少量变异。但各株间衣壳蛋白(VP)氨基酸的一致性仍达98%~100%。

由于HAV只有单一的抗原特异性。病毒交叉中和试验未发现HAV株间有差异。故早期与甲肝病人接触者。使用免疫球蛋白能预防HAV感染有其理论基础。此外。根据HAV仅有单一的中和位点。则可采用中和位点相应的合成肽或重组DNA媒介体生产病毒抗原。制备甲肝基因工程疫苗。在某些国家已获得成功。

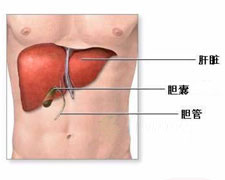

乙型肝炎病毒(HBV)是一个42nm有外壳(HBsAg)和核心(HBcAg)组成的DNA病毒。HBV的核心由DNA。DNA多聚酶。HBcAg和HBeAg组成。病毒颗粒的表面成分均以球状(直径约为22nm)和管状(直径约22nm。长约230nm)形态存在。是主要的外壳蛋白成分。称之为乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)。见图1。乙型肝炎基因组外侧为负股。含约3200个核苷酸。该股上有4个开放编码区。即外壳蛋白编码区。核心蛋白编码区。聚合酶编码区。X蛋白编码区外壳蛋白编码区含GeneS。pre-S1,pre-S2。egne-S编码主要蛋白。即HBsAg。pre-S1召与pre-S2及Gene-S三者一起编码大蛋白(含表面抗原及前S1前S2蛋白)。pre-S1单独则可编码前S1蛋白。pre-S2单独可编码前S2蛋白。并可与Gene-S一起编码中蛋白(含表面抗原及前S2蛋白)。表面抗原。中蛋白及大蛋白共同组成该病毒外壳。血清前S1及前S2蛋白出现较早。是传染性的标志。核心蛋白编码区(含GeneC。pre-C)。GeneC与preC共同编码312个氨基酸的多肽P25。后者在切去前C蛋白等后。即形成e抗原(P15-18)。若pre-C发生变异。则不能编码P25。血中e抗原转阴。故e抗原阴转。不一定表示复制中止。GeneC可编码一段未经处理的核心多肽。然后装配成HBcAg颗粒。HBV复制时HBcAg表达于肝细胞内。血清中检测不到游离的HBcAg。但其特异性抗体即抗HBc-IgM可阳性。间接表示HBV复制。

HBV复制时。肝细胞和血清中可出现HBV-DNA(脱氧核糖核酸酶)。血清中测出游离型HBV-DNA表明传染性强的标志。慢性乙型肝炎患者在肝细胞内若在HBV-DNA整合。是诱导肝细胞癌变的原因之一。

HBV基因的P区。即DNA多聚酶编码区。该区全长2496bp。编码含832个氨基酸的多肽。此酶为HBV-DNA生物合成所必需。HBV复制时。DNA多聚酶在血清中活力升高。表示有传染性。但该酶特异性不强。在其它DNA核酸类型的病毒复制时。DNA多聚酶活力亦可升高。

HBV的X基因。全长462bp。编码含154个氨基酸多肽。称为乙型肝炎X抗原。血清HBxAg阳性亦提示HBV复制和有传染性的标志。它可激活肝细胞基因组内的原癌基因(oncogene)。与原发性肝癌的发生有一定关系。

HBV的复制与共价闭合环状DNA(CCCDNA)分子的形成。HBV-DNA负股形成和正股合成均有密切关系(图1)。在动物实验中。证实克隆时CCCDNA在不含有其它病毒的情况下。可合成前基因组RNA的复制周期。如在鸭HBV感染时。CCCDNA为先于病毒正链。负链而首先出现的病毒DNA。这些结果证实CCCDNA可作为模板合成前基因组的RNA和mRNA。

。

图1 HBV基因组结构(黑方块标记为各基因起始点)

受染肝细胞质内HBV复制成熟过程主要依靠成熟病毒颗的分泌和CCCDNA在受染肝细胞中的自我放大。这样才能使受染肝细胞中HBV长期稳定的存在。

丙型肝炎病毒(HCV)可通过血行传播。1989年美国Choo等从感染的黑猩猩血液标本中。在100万个克隆中。仅找到了一个阳性克隆。当时命名为丙型肝炎病毒。HCV是一个有外壳。大小为30~80nm的单股正链RNA病毒。在肝细胞内能复制。经1∶1000福尔马林37℃小时处理。加热100℃分钟或60℃小时。其传染性消失。至今HCV基因结构已明确。根据分离的大量HCV基因株确定其全部分子为9416碱基对。核衣壳和包膜蛋白由基因组的5'末端编码组成。HCV的核心区较保守。外壳编码区较易发生变异。国外学者根据HCV基因株作了核苷酸的序列分析。Weiner等从丙型肝炎病人中分出6株HCV的基因组。其中至少有4个是世界上公认的主要的基因型。Ⅰ型为美国。欧洲的主要类型。即HCJⅠ型。Ⅱ型为HCJ。BK。HcJ4。是日本的主要类型。Ⅲ型为HCJ6。Ⅳ型为HCJ7。我国大多丙型肝炎病人血清的HCV基因属Ⅱ型。例如上海地区对33例慢性丙型肝炎血清HCVRNA基因分型。其中Ⅱ型占22例(66.6%)。对HCV基因序列分析为制备早期诊断HCV的试剂提供了理论根据。在E1和E2/NS1区内有突变区。这些区在病毒外膜蛋白上是重要的抗原位点。该区域的变异性在诊断筛选。免疫预防。HCV的持续感染等方面有参考意义。

HCV在体外培养已获得成功。经正常黑猩猩接种HCV后15天。在其血清中即能检出HCV-RNA。持续阳性时间达3周左右。在HCV接种后2天。肝内亦可检测到HCVRNA。抗HCV在接种后3~8个月呈阳性。

丁型肝炎病毒(HDV)为一种缺陷性RNA病毒。直径为35~37nm。具有HBsAg的外壳。分子量为68000。HDV能导致病情加重和感染的慢性化。并可能与原发性肝癌(HCC)的发生有关。近期利用血清斑点杂交和原位杂交等技术。除观察到HDV-RNA的消长和HDAg。抗HD-IgM的消长规律一致并与肝细胞损害平行外。还有一些新的发现。如过去认为抗-HD产生后不再能检出HDAg。表示病毒复制静止;合并HDV感染后将抑制嗜肝DNA病毒的复制与表达。但可使乙型肝炎病情加重。或导致暴发性肝炎。慢性活动性肝炎及肝硬化等。通过分子杂交观察表明。在抗-HD-IgG产生后。约有60%的患者血中仍有低水平的HDVRNA。提示病毒仍在复制;但亦发现HDV感染的无症状携带者。无明显肝组织的损害。1989年罗世垣等报道。在70例HBV复制标志阳性组中。肝内HDAg均阴性。而HBV复制标志阴性的37例肝内HDAg阳性者计2例(5.4%)。与文献报道HDV感染对HBV复制与表达有抑制作用似相符。

HDV的复制尚不明了。有人推测HDV的复制可能与植物病理相似。可以通过双旋转周期模式(rollingcircle)复制其RNA。

在HBV感染的黑猩猩动物实验中。接种HDV后3周。其肝内发现HDAg。第4周后血清中出现HDAg。第9周血清中抗HD呈阳性。多次接种HDA可见发病潜伏期进行性缩短。病情严重。易形成慢性肝炎。肝脏病变亦进行性发展。感染HDV的黑猩猩可在数月至数年内死亡。此外。文献报道用免疫组化法在土拨鼠实验性感染HDV后。肝细胞核及细胞质内可找到HDAg。肝细胞亦出现典型的肝炎病变。血清中HDAg在HDV接种后1~5周出现。以上结果证明。HDV的感染易发展为慢性肝炎。与人体HBV慢性感染者合并HDV感染易变成慢性化的临床和肝脏病理经过是相符合。

HDV感染在HBV携带人群中的传播可造成病情的进展。加重及恶化等严重后果。因此。防治HDV的感染在肝炎防治中有其重要意义。

戊型肝炎病毒(HEV)是肠道传播肝炎的新病原。过去称为肠道传播的非甲非乙型肝炎病毒(ET-NAN-BV)。在病人粪便中可发现病毒颗粒。其直径29~38nm。为圆形颗粒。表面有圆形突起和缺口。无外壳。属单股。正链的RNA病毒。沉降系数为183S。浮密度为1.29g/cm2。其核酸靶序列对RNase敏感而对DNase稳定。病毒抗体复合物在4℃很易变性。对pH改变不敏感。

如果遇到具体的疾病问题,建议尽快到正规医院寻求医生帮助。

如果您对疾病库有任何建议和意见,请联系400-700-8575。